L'Italia con le sue meraviglie ma senza «la rettitudine tedesca»

Così sentenziò Goethe a conclusione (1790) della sua seconda visita a Venezia. E' sconsolato e disilluso da quando ha scoperto che nella Terra della bellezza che tanto ama i viaggiatori rischiano di essere derubati e anche assassinati come toccò a Johann Joachim Winckelmann storico dell'arte e archeologo che il papa nominò sovrintendente alle antichità di Roma, e che morì a Trieste accoltellato.

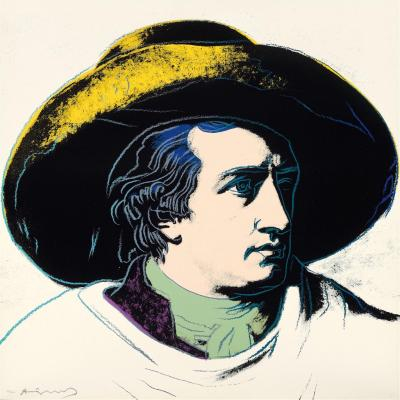

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? Il celeberrimo verso di Goethe esprime l'intensa passione del grande intellettuale tedesco per l'Italia, il paese, appunto, dove fioriscono i limoni. E dove, prosegue il poeta, “le arance d'oro brillano nel fogliame scuro e un vento lieve spira dal cielo azzurro”. Ovviamente non è tutto, l'infatuazione di Goethe non riguarda soltanto la natura ma si estende alla cultura, anzi i due elementi s'intrecciano nel suo giudizio: materia e pensiero, corpo e spirito. Lo stesso paese che offre giardini d'incanto ai piaceri della vista è il depositario di una straordinaria tradizione culturale, non soltanto i limoni vi fioriscono ma anche i lasciti di una storia affascinante: le meravigliose testimonianze artistiche, l'ineguagliabile patrimonio monumentale, le eloquenti rovine.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? Il celeberrimo verso di Goethe esprime l'intensa passione del grande intellettuale tedesco per l'Italia, il paese, appunto, dove fioriscono i limoni. E dove, prosegue il poeta, “le arance d'oro brillano nel fogliame scuro e un vento lieve spira dal cielo azzurro”. Ovviamente non è tutto, l'infatuazione di Goethe non riguarda soltanto la natura ma si estende alla cultura, anzi i due elementi s'intrecciano nel suo giudizio: materia e pensiero, corpo e spirito. Lo stesso paese che offre giardini d'incanto ai piaceri della vista è il depositario di una straordinaria tradizione culturale, non soltanto i limoni vi fioriscono ma anche i lasciti di una storia affascinante: le meravigliose testimonianze artistiche, l'ineguagliabile patrimonio monumentale, le eloquenti rovine.

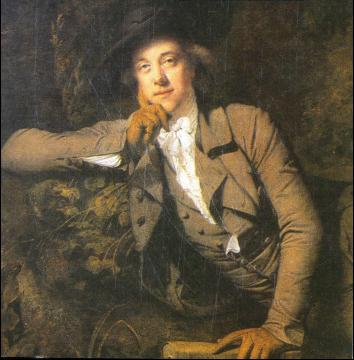

Imbevuto di studi classici, ansioso di verificarli sul campo, eccolo finalmente superare le Alpi. É l'inizio di settembre del 1786, ha trentasette anni e viaggia in incognito: nel passaporto che esibisce ai passaggi di frontiera non c'è scritto Johann Wolfgang von Goethe ma Philipp Möller.

In una lettera al duca Carl August di Sassonia-Weimar-Eisenach spiega che varie circostanze lo inducono a non farsi conoscere e riconoscere, e confida nell'utilità di un viaggio “in apparenza stravagante”.

A Verona prova la prima grande emozione di fronte allo spettacolo dell'arena romana, poi vaga rapito fra le ville palladiane, ammira gli affreschi del Tiepolo, e finalmente arriva a Venezia in gondola lungo il Brenta.

A Verona prova la prima grande emozione di fronte allo spettacolo dell'arena romana, poi vaga rapito fra le ville palladiane, ammira gli affreschi del Tiepolo, e finalmente arriva a Venezia in gondola lungo il Brenta.

Proprio qui vede per la prima volta il mare, nella città lagunare si trattiene quasi un mese assaporando le collezioni d'arte e il teatro goldoniano.

“A Napoli mi sembra di essere un altro... o ero pazzo prima di arrivarci o lo sono ora!”

Da Napoli va in Sicilia, dove si trattiene un mese affrontando i rischi e le scomodità di una terra non ancora attrezzata per ospitare viaggiatori. Ma ammira cose fantastiche, come il tempio dorico di Segesta e la valle dei templi ad Agrigento. Vede "la splendida" Palermo invasa dalla sporcizia e nota la differenza con Napoli, che invece ha trovato ben pulita. Descrive Taormina come il “massimo capolavoro dell'arte e della natura”. Vede Messina devastata dal terremoto di pochi anni prima. Poi s'imbarca per tornare a Napoli e rischia il naufragio a Capri a causa di una bonaccia che ha spinto la nave alla deriva verso gli scogli.

Goethe osserva attentamente i costumi degli italiani del sud, trova che “non lavorano per vivere ma per godere” e “anche quando lavorano vogliono essere in allegria”. Scrive che gli aristocratici e perfino gli ecclesiastici amano dissipare le loro risorse nello sfarzo. In qualche modo confermando il luogo comune, sostiene che il giudizio della gente del nord a proposito dei meridionali indolenti e fannulloni dovrebbe tener conto di un clima che assicura molto tempo da dedicare al riposo e ai piaceri.

Infine, dopo un nuovo lungo soggiorno a Roma, Goethe riprende la via di casa.

Si scoprirà presto quanto questa esperienza lo abbia cambiato. Basta considerare la sua evoluzione letteraria: lo scrittore prenderà le distanze dal pre-romantico Werther, il protagonista dei “Dolori” e nel grande romanzo della maturità, “Le affinità elettive”, sarà visibile l'impronta serena della tradizione classica che ha assimilato fra i templi della Magna Grecia e l'arte di Roma antica.

Il viaggio di Goethe s'inserisce in una consuetudine ormai radicata. Già da tempo la terra della bellezza, la sua storia e la sua cultura, esercitano sul mondo intellettuale tedesco un'attrazione magnetica. Basti pensare ad artisti come Anton Raphael Mengs, attivo a Roma fin dagli anni Quaranta del Settecento, che Johann Joachim Winckelmann riteneva il più grande pittore del tempo, e che s'ispirava ai maestri dell'arte italiana.

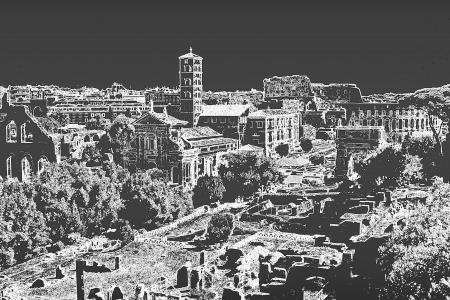

O lo stesso Winckelmann, storico dell'arte e archeologo che il papa nominò sovrintendente alle antichità, scientificamente ma anche emotivamente interessato alle maestose rovine di Roma, agli scavi di Ercolano e soprattutto ai templi di Paestum.

Durante il soggiorno a Roma Winckelmann è la guida di numerosi aristocratici tedeschi impegnati in quello che già si chiama Grand Tour, il viaggio di formazione e di iniziazione nei luoghi sacri alla storia del pensiero e dell'arte: ormai un obbligo per un giovane gentiluomo e soprattutto per un artista. L'assidua frequentazione delle antichità greche e italiane dà impulso al neoclassicismo, che supera le involute forme barocche riproponendo la pacata semplicità dell'arte antica.

Nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, Ugo Foscolo s'ispira visibilmente ai “Dolori del giovane Werther”, che ha letto e riletto giovanissimo.

Nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, Ugo Foscolo s'ispira visibilmente ai “Dolori del giovane Werther”, che ha letto e riletto giovanissimo.

Al termine della sua seconda visita a Venezia, nel 1790, Goethe appare sconsolato e disilluso: l'entusiastica scoperta dell'Italia che ha potuto fare negli anni precedenti deve fare i conti con alcune realtà non proprio esaltanti.

Al termine della sua seconda visita a Venezia, nel 1790, Goethe appare sconsolato e disilluso: l'entusiastica scoperta dell'Italia che ha potuto fare negli anni precedenti deve fare i conti con alcune realtà non proprio esaltanti.